Opini

TNI di Persimpangan: Antara Rakyat dan Siber

Militer yang integritasnya dipertanyakan tidak hanya kehilangan kepercayaan publik, tetapi juga rentan terhadap disfungsi internal.

Oleh:

Herkulaus Mety, S.Fils, M.Pd

Alumnus STF Seminari Pineleng dan IAIN Manado

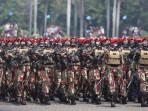

PERINGATAN ulang tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-80 pada 5 Oktober 2025 yang lalu merupakan momen yang sarat makna, bukan semata selebrasi kepahlawanan dan prestasi, melainkan kesempatan refleksi mendalam terhadap sejarah, fungsi, dan arah institusi militer yang lahir dari rakyat. TNI lahir dari semangat perjuangan kemerdekaan, menjadi alat pertahanan negara yang seharusnya menjaga kedaulatan, melindungi rakyat, dan menegakkan konstitusi. Namun, perjalanan delapan dekade juga menunjukkan tarik-menarik antara kekuatan fisik, kepentingan politik, budaya internal yang problematis, dan tuntutan modernitas. Kesadaran kritis terhadap posisi TNI dalam tatanan demokrasi menjadi sangat penting agar kekuatan militer tidak berubah menjadi alat dominasi, tetapi tetap menjadi instrumen perlindungan bagi kehidupan bangsa.

Sejak awal kemerdekaan, TNI berakar dari rakyat dan terbentuk dalam kondisi perjuangan yang memerlukan disiplin, solidaritas, dan keberanian. Namun, sejarah panjang ini juga meninggalkan jejak praktik hierarkis yang kerap menempatkan kekerasan sebagai instrumen pendidikan internal. Tradisi perploncoan, kekerasan fisik terhadap junior, dan pembinaan yang brutal tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga membentuk kultur militer yang menormalisasi dominasi dan ketakutan. Dalam perspektif antropologis, praktik-praktik ini menguatkan budaya feodal yang menempatkan senior sebagai penguasa absolut atas junior, sementara ideal militer modern seharusnya menekankan kepemimpinan etis, tanggung jawab, dan martabat manusia.

Secara filosofis, kekuasaan militer selalu membutuhkan legitimasi moral. Hannah Arendt dalam On Violence (1970) menegaskan bahwa kekuasaan sejati berbeda dengan kekerasan: kekuasaan lahir dari kesepakatan kolektif dan legitimasi sosial, sedangkan kekerasan merupakan alat paksa yang menandai krisis legitimasi. Dalam konteks TNI, hal ini berarti bahwa kekuatan fisik harus dibatasi dan diarahkan pada fungsi utama: pertahanan negara dan perlindungan rakyat. Kekuasaan militer yang digunakan untuk intervensi politik, menguasai jabatan sipil, atau melindungi kegiatan ilegal justru menandai kemunduran moral dan risiko terhadap stabilitas demokrasi.

Dimensi yuridis menegaskan bahwa TNI wajib tunduk pada supremasi sipil dan konstitusi. Reformasi 1998 menegaskan bahwa militer tidak lagi memiliki dwifungsi ABRI dan harus menghormati pemerintahan sipil. Hanya anggota TNI yang telah pensiun yang diperbolehkan menduduki jabatan sipil. Supremasi sipil merupakan instrumen keadilan politik yang melindungi kebebasan dan mencegah dominasi institusi bersenjata. John Rawls dalam A Theory of Justice (1971) menekankan bahwa institusi yang adil melindungi kebebasan dasar dan membatasi kekuasaan. Supremasi sipil bukan hanya aturan formal, tetapi fondasi legitimasi TNI sebagai penjaga negara, bukan pelaku politik.

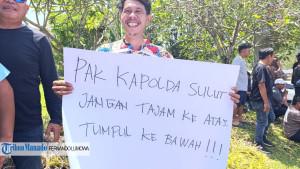

Kritik sosial dan politik terhadap TNI yang masuk ranah sipil atau terlibat dalam politik praktis muncul berulang kali sepanjang sejarah. Intervensi semacam ini melemahkan kepercayaan publik, menciptakan ketegangan antara militer dan rakyat, serta menodai citra institusi yang seharusnya melindungi semua warga negara secara setara. Praktik politik terselubung atau penggunaan sumber daya militer untuk kepentingan politik tertentu bertentangan dengan prinsip etika publik. Filsuf Jürgen Habermas dalam Between Facts and Norms (1992) menegaskan pentingnya institusi publik yang tunduk pada prinsip rasional, legal, dan moral untuk memastikan legitimasi dalam negara demokratis. Dengan demikian, TNI yang terlibat dalam politik praktis atau jabatan sipil secara langsung melanggar prinsip-prinsip etika yang menjadi fondasi demokrasi modern.

Selain itu, pendidikan internal TNI juga menuntut perhatian serius. Kekerasan fisik, penganiayaan, dan budaya intimidasi tidak hanya melanggar hak-hak anggota militer, tetapi juga menurunkan kualitas profesionalisme. Etika tanggung jawab, seperti yang dikemukakan Hans Jonas dalam The Imperative of Responsibility (1979), menuntut setiap individu dan institusi mempertimbangkan konsekuensi tindakan mereka terhadap kehidupan dan keberlanjutan manusia. Dalam konteks TNI, ini berarti bahwa pembinaan harus menekankan kepemimpinan reflektif, kemampuan berpikir strategis, dan penghormatan terhadap martabat setiap anggota. Loyalitas tidak boleh dibangun melalui ketakutan, melainkan melalui kepercayaan, penghargaan, dan integritas.

Dari perspektif antropologis, TNI merupakan bagian dari ekosistem sosial-politik Indonesia yang kompleks. Militer tidak bisa dipahami sebagai entitas terisolasi; ia merupakan institusi yang berinteraksi dengan budaya, masyarakat sipil, ekonomi, dan politik. Budaya kekerasan internal yang normalisasi dominasi menimbulkan risiko internal jangka panjang: demoralisasi anggota, hilangnya integritas, dan ketidakmampuan menghadapi tantangan modern yang memerlukan pemikiran kritis dan inovatif. Transformasi budaya militer dari hierarki brutal menuju kepemimpinan etis menjadi imperatif moral dan strategis.

Kritik terhadap peran TNI dalam ranah siber dan digital juga relevan. Patroli siber dan kegiatan intelijen digital adalah ranah aparat penegak hukum dan badan keamanan siber sipil. Keterlibatan TNI dalam ranah ini tanpa mandat hukum yang jelas dapat menimbulkan konflik institusional dan risiko pelanggaran hukum. Di era digital, fokus TNI harus berada pada pembangunan kemampuan pertahanan siber strategis, modernisasi alutsista berbasis teknologi, dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman non-konvensional seperti pencurian data, propaganda radikal, dan infiltrasi ideologi asing. Menurut Richard A Clarke dalam Cyber War (2010), pertahanan negara di abad ke-21 sangat bergantung pada kemampuan mengantisipasi dan menghadapi serangan siber yang kompleks dan cepat.

Dalam dimensi filosofi kontemporer, Anthony Giddens melalui Modernity and Self-Identity (1991) menekankan reflexive modernization, yaitu kemampuan institusi untuk meninjau, mengevaluasi, dan memperbarui dirinya agar relevan dengan perubahan zaman. TNI sebagai institusi reflektif harus berani meninggalkan praktik-praktik lama yang merugikan moral, hukum, dan profesionalisme, serta beradaptasi dengan paradigma baru yang menuntut teknologi, informasi, dan strategi multidimensi. Giddens mengingatkan bahwa modernitas tidak menunggu institusi yang kaku; institusi yang tidak reflektif akan tertinggal dan kehilangan legitimasi.

Dalam konteks sosial-politik, keterlibatan TNI dalam kegiatan yang seharusnya menjadi domain sipil – misalnya proyek pembangunan, patroli siber, atau bahkan pengamanan kegiatan bisnis – menimbulkan risiko etis dan hukum. TNI harus berpegang pada prinsip bahwa kekuatan fisik hanya sah bila digunakan untuk pertahanan nasional dan perlindungan rakyat. Militer yang digunakan sebagai alat politik atau ekonomi secara terselubung adalah militer yang kehilangan esensi moralnya. Emmanuel Levinas dalam Totality and Infinity (1961) menegaskan bahwa etika dimulai dari tanggung jawab terhadap “yang lain”; bagi TNI, ini berarti setiap keputusan strategis, operasi, atau pelatihan harus menghormati martabat anggota dan rakyat, bahkan musuh yang telah tunduk. Integrasi prinsip ini dalam budaya militer akan menghasilkan institusi yang kuat secara fisik, tetapi juga etis dan dipercaya.

Analisis geopolitik kontemporer juga menegaskan urgensi reformasi fokus TNI. Ancaman masa depan tidak hanya bersifat konvensional – invasi fisik atau konflik teritorial – tetapi juga non-konvensional: perang siber, serangan informasi, propaganda ideologi, dan sabotase infrastruktur. TNI harus mengembangkan kapabilitas strategis untuk menghadapi skenario hybrid warfare, melibatkan teknologi drone, sistem satelit, artificial intelligence (AI) untuk intelijen, dan cyber defense. Hal ini menuntut investasi besar dalam riset dan pengembangan, serta kolaborasi dengan lembaga sipil, akademisi, dan industri teknologi pertahanan.

Seiring dengan tantangan era digital, TNI juga menghadapi masalah internal klasik yang masih berlangsung: budaya perpeloncoan dan hierarki kekerasan, kurangnya profesionalisme etis, serta risiko pelanggaran HAM. Budaya ini bukan hanya persoalan moral, tetapi juga strategis: institusi yang gagal menegakkan disiplin etis akan lemah dalam menghadapi ancaman modern, meskipun memiliki alutsista canggih. Richard Sennett dalam Authority (1980) menyebutkan bahwa otoritas yang sejati muncul dari penghormatan, bukan kekerasan, dan hal ini berlaku mutatis mutandis bagi militer.

Sejarah heroik TNI harus dilihat dalam konteks kompleksitas masa kini. Kekuatan fisik, keberanian, dan loyalitas tetap menjadi aset strategis, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Kepercayaan publik, kepatuhan terhadap supremasi sipil, penghormatan terhadap hukum, integritas institusional, dan kemampuan adaptif terhadap ancaman baru adalah indikator modernitas TNI. Tanpa dimensi ini, TNI berisiko menjadi institusi yang kuat secara fisik, tetapi rapuh secara moral, strategis, dan politik.

Seiring dengan tantangan abad ke-21, TNI harus bergerak dari paradigma tradisional menuju pertahanan multidimensi yang mencakup fisik, digital, ideologis, dan sosial. Ancaman modern tidak lagi hanya berupa agresi militer konvensional, tetapi juga perang siber, infiltrasi ideologi radikal, sabotase sistem informasi, pencurian data strategis, dan hybrid warfare. Kapabilitas pertahanan negara harus melampaui jumlah alutsista; TNI harus mampu memprediksi, menganalisis, dan menanggapi setiap risiko yang muncul dalam konteks global yang semakin cair dan dinamis. Anthony Giddens dalam The Third Way and Its Critics (2000) menekankan pentingnya institusi yang reflektif, adaptif, dan mampu meninjau ulang praktik lama agar tetap relevan dengan modernitas. Dalam konteks ini, TNI perlu mengembangkan kapasitas cyber command, sistem deteksi dini, dan intelijen berbasis data untuk mengantisipasi ancaman digital maupun geopolitik.

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.